第675回二木会講演会記録

「脳卒中制圧への道 ~臨床医と武道の二刀流で目指す医学の確立~」

講師:吉村壮平さん(平成7年卒)

開催日時:令和5年7月13日(木)19:00-20:00

〇澁田(司会) 本日は、平成7年卒の吉村壮平(よしむらそうへい)さんに、「脳卒中制圧への道 ~臨床医と武道の二刀流で目指す医学の確立~」をテーマにご講演いただきます。

初めに吉村さんのプロフィールをご紹介いたします。吉村さんは、九州大学医学部をご卒業後、2002年より九州大学医学部附属病院、その翌年には雪の聖母会聖マリア病院にて研修医として勤務され、2004年からは九州大学医学部の研究生として病態機能内科学の研究を進められました。その後、国立循環器病センター内科脳血管部門のレジデント、九州大学病院の腎・高血圧・脳血管内科の医員として勤務された後、2010年に九州大学にて医学博士を取得。国立病院機構九州医療センター救急部・脳血管内科、福岡赤十字病院脳血管内科、国立循環器病研究センター脳血管内科で医師として活躍され、2016年にはオーストラリアのThe George Institute for Global Healthへ留学されました。現在は国立循環器病研究センター脳血管内科の医長として、脳卒中診療の最前線におられます。

また、日本神経学会専門医・指導医、日本脳卒中学会専門医・指導医、日本脳神経超音波学会評議員・脳神経超音波師、プライマリ・ケア認定医等でおられるほか、宮本武蔵を流祖とする兵法二天一流の免許皆伝(第十二代継承者)でもいらっしゃいます。

〇上原 平成7年卒の上原龍です。吉村くんと私は、西南学院中と修猷館高校の剣道部で6年間一緒でした。吉村くんは剣道に打ち込む傍ら、中学・高校を通じて、とにかく学業優秀、常にトップクラスの成績で、周りからは一目置かれる存在でした。そして早い時期から医師を志していたと記憶しています。しかし吉村くんはただの優等生ではありませんでした。吉村くんと私はなぜか笑いのツボが似ていて他のみんなが理解できないようなネタでよく2人で盛り上がっていました。高校の文化祭では、吉村くんが中心になって、私も一緒に、八ミリカメラで「ロボ生徒会長クハラ」という、『ロボコップ』のパロディーのような映画をつくって、それなりに好評を博しました。

吉村くんは医師として活躍される一方で、由緒ある古武道の流派の継承者でもいらっしゃいます。医療の世界で人々の命を救われる一方で古武道の技術や精神を深く学ばれ伝承しておられます。このように多様な才能を持っていらっしゃる吉村くんの活躍ぶりには驚かされるばかりです。本日の講演でどのようなメッセージを伝えてくださるのか、また独特のユーモアのセンスで会場を沸かせてくれるのか楽しみにしています。

〇吉村 過分な紹介をありがとうございます。少しハードルを上げられたような感じもしています。

私は、大阪にある国立循環器病医療センターという病院の脳血管内科で脳卒中を専門に臨床医をしています。今日は大阪から参りました。呼んでいただいて光栄に思っています。

■脳卒中専門医になるまでの話

修猷館を卒業して九大の医学部に入り、第一から第三まで内科がある中の、第二内科という総合内科に入りました。その後、脳卒中の診療科の脳循環研究室に入って、国循(国立循環器病センター)という、大阪にある日本の脳卒中診療のメッカみたいな所で修行させてもらいました。その後、シドニーに留学しました。ここは、患者さんの集団を使った臨床研究をやりながら医学のエビデンスを構築していったり、医学のより良い治療法を開発したりする研究室でした。そこで研究の手法などを学びました。今は国立循環器病センターで脳卒中の診察に当たっています。

修猷館では剣道部で、九大の医学部に入ってからも本学とは別にあった医学部剣道部というのに所属して、6年間剣道をしました。

どうして医学部に行ったのかを考えてみると、多分『ブラック・ジャック』に憧れたのだと思います。私の近しい人にドクターがいませんでしたので、『ブラック・ジャック』から医学部になりました。ブラック・ジャックのようにどんな病気の患者も治したいという思いでした。その時に関係の人に話を聞いていたら医学部には行っていなかったかもしれません。今は働き方改革やタスクシフトなどで違ってきていますが、昔は働かせ方がひどいブラックな職場でした。同期でも倒れる人が数人いるような世界でした。

ブラック・ジャックは外科の先生ですが、外科だと専門的になって分野が限られると思って総合内科のうちの第二内科に行きました。総合内科と言っても、やはりその中で専門があり、第二内科にも、消化器、循環器、腎臓、脳循環、高血圧、肝臓、内分泌などのいろいろな研究室がありましたが、よく分からないものを見て分かりたいという思いで、脳卒中の分野の脳循環研究室に入ったように思います。

そのころは脳卒中の治療法というのはなく、脳卒中になったら寝かすだけみたいな時代でしたが、今は違います。脳卒中が起きたら、すぐに病院に行けばいろいろな治療があり、その後の体の状態も良くなることが分かってきています。そのような治療法ができた時代に医師をやっていられることは幸せなことです。

二天一流のことを少しお話しします。大学では医学部剣道部という、週2、3回の自由な感じの部活だったというのも一つはありますが、剣道とは何だろうと悩んだ時期がありました。構えや打ち方は習うのですが、それが自分では納得ができないでいました。それなら、もともとは日本刀を扱う武道なのだからと、日本刀を扱う古流の武術をやりたいと思っている時に、たまたま大宰府の二天一流の宮田先生とご縁があってそこの門人となりました。それが大学生のころです。二天一流というのは宮本武蔵の流派で、二刀での型稽古がメインですので、大阪にいても1人で何とかできます。下鴨神社の葵祭では毎年演武会があっていて、私は毎年これに出るようにしています。『北斗の拳』のような一子相伝ではなく、新免武蔵守藤原玄信、つまり宮本武蔵からたくさんの派に分かれて伝えられているのですが、その一つの流れの中で私が免許をもらったということで、しっかりやっていかなければならないと思っています。

■脳卒中の話

脳の血管におこる病気には、脳溢血(のういっけつ)、脳梗塞(のうこうそく)、脳塞栓(のうそくせん)、脳血栓(のうけっせん)、脳出血(のうしゅっけつ)などがありますが、これら全部を含む大きな名前が「脳卒中」です。卒然として中(あた)るという意味です。英語ではStrokeと言い、殴られて倒れるようなイメージです。昔は有効な治療法がない病気でしたが、近年、CTやMRIなどが発展してきて、そこに何が起こっているのかが分かってきました。

この脳卒中を大きく分けると、血管が破れるタイプのものと、血管が詰まるタイプのものとの二つがあります。血管が破れて血が外に出るのが脳出血です。破れる部位によって、脳出血とくも膜下出血があります。もう一つは、血管が詰まって血流が滞り脳細胞が死んでしまい、そこの機能が果たせなくなるのが脳梗塞です。

1.脳梗塞はどのような病気?

今日は、脳卒中の中でも一番割合が多い脳梗塞についてご紹介します。脳梗塞になると、突然、麻痺(まひ)が出ます。右か左かの体の片側に出ることが多いです。言葉がうまく話せなくなり、人の言っていることが理解できなくなります。こうなったらすぐに救急車を呼んでください。他に感覚の鈍さとか、意識がもうろうとするとか、視野の半分が欠けるとか、物の認識ができない、物が二重に見えるとかの症状があります。いろいろな症状があり全部を覚えることは難しいと思いますので、麻痺と言葉の症状の三つぐらいを覚えていただいたらいいと思います。

激しい頭痛が起きると、くも膜下出血のことがあります。ただ、頭痛の多くは、一時性頭痛と言って心配しなくていい頭痛が多いので、心配し過ぎることはないのですが、突然の激しい頭痛があったら心配しなくてはなりません。

脳梗塞には2種類あります。一つは脳血栓症と一般に言われているものです。これは動脈硬化が原因のもので、頭の中の血管の壁が厚くなってそこに血の塊が付いてしまうのです。もう一つは、脳塞栓症というものです。どこからか血の塊が流れてきて脳の血管を詰まらせるものです。その代表的なものは、心臓の中にできた血の塊が脳に流れてきてそこの血管に詰まるもので、心原性脳塞栓症と言います。それの一番大きな原因は心房細動という不整脈です。

2.脳梗塞の怖いところ

今、日本人の死因の4位は脳卒中です。少し前までは、がん、心筋梗塞、脳卒中が三大死因でしたが、今は肺炎が増えてきていて、脳卒中は4位になっています。誰もがなり得る病気ではありますが、予防の方法が分かってきていますので、恐れ過ぎずに、少し心配な病気だと思ってください。

今、日本の脳血管疾患は減ってきています。それは脳出血が減ってきているからです。塩分の摂り過ぎが血圧に影響するという情報が行きわたってきたからだと思います。一方で、脳梗塞は減っていません。高齢化に伴って増えてきている感じもあります。今、脳卒中の75%は脳梗塞で、1分30秒に1人が発症すると言われています。そして高齢化が進むにつれてその頻度も増えると予想されます。

寝たきりになる要因の第1位、35%が脳卒中です。脳卒中になってもそんなにすぐには死ねないことが多いです。私たちが助けるからです。重症の脳出血だと命に関わることも多いのですが、そこまで行かない方も多いです。そうなると、麻痺が残って、悪くすると寝たきりになります。これが一番辛いです。ですから予防しましょうという話です。次が認知症で18%ですが、これも脳卒中からなることが多いです。その次が、高齢による衰弱となっています。これももしかしたら小さな脳梗塞を起こしていて弱ってきていることもあるのかもしれません。転倒・骨折というのも、麻痺が出て、倒れて骨折というのが多いです。ですから、脳卒中は寝たきりになる最大の原因と言えます。

再発も多く、発病後1年以内が多いと言われています。心原性脳塞栓症の人は、その半分ぐらいは再発すると言われています。そして2回目、3回目になるほど症状が重くなります。脳卒中学会を中心に、そうなったときの家族の負担や経済的な問題・復職支援の問題などを考えているところですが、また社会で考えていくべき問題でもあると思っています。

3.脳梗塞の予防

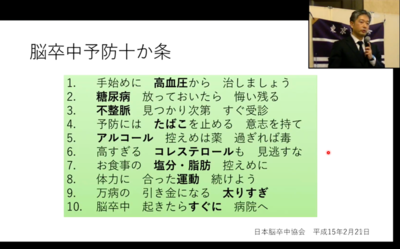

「脳卒中予防十か条」というのを脳卒中協会がつくっています。「手始めに高血圧から治しましょう」とか「不整脈、見つかり次第すぐ受診」とか、標語のようにして覚えてもらおうとしています。

高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満、不整脈(心房細動)、喫煙、飲みすぎ、運動不足、塩分という悪玉(危険因子)が挙げられていますが、このうち3個以上当てはまれば脳梗塞に8倍以上なりやすいというのが分かっています。そしてこれらのうちの最大の悪玉は高血圧です。今は130/80というのが基本で、これを指導しています。

不整脈は最近のトピックです。心房細動というのは脈がばらばらになる不整脈で、年齢が行けばいくほど、持っている人は多く、80歳になると1割と言われています。これがあるだけでは別に死ぬことはありませんが、放っておくと脳梗塞の原因になります。心房細動があると脳梗塞に18倍なりやすいと言われていますが、その治療をしていれば5割とか7割とかに下げられると分かっていますので、しっかり対策をすることで防げます。全国18施設で心房細動を持っている脳卒中の人を集めて、抗凝固薬を飲んだらどのような効果があったかを「SAMURAI-NVAF Study」という名前で発表し、論文を書いたこともあります。ここでいうSAMURAIはStroke Acute Management with Urgent Risk-factor Assessment and Improvement-Non Valvular Atrial Fibrillationの頭文字でしたが、余談ながら、平成16年に、NHK福岡放送局が毎年つくっている福岡発地域ドラマで、『我こそサムライ!』というのがありました。二刀流の剣士の話なのですが、二刀流の技術指導の話が私の先生のところに来て、私がエキストラとしてこれに2秒ぐらい出ました。出演者は、松重豊さんや華丸大吉さんで、私は共演者ということになっています。久留米でロケをやりました。

国循(国立循環器病研究センター)が中心になって、「脳卒中データバンク」という研究がなされていて、私はそこで事務局をやっています。全国100ぐらいの施設の脳卒中の急性期の方のデータを集め、5年に1回、本を出しています。それによると、脳卒中の4分の3が脳梗塞で、そのうちの30%は心臓から起こる心原性ですので、心房細動の治療は大事だということです。心臓から脳に血が行っていますから、心臓と脳は関わりが強いです。

国循では、循環器と脳卒中の科が連携して治療をしています。手術で心臓の一部をつまむとか、機械を胸に埋め込んで心房細動が出ないか3年間ずっとモニタリングができるような治療、カテーテルの先に金網の風船のようなものが付いていて、これを心臓の中の部屋に入れ込んで血の塊が入らないようにする治療など、ここ数年で新しい治療法が発展してきましたので、その連携がより重要になってきています。それをかたちにした、国循ブレインハートチームというのができて、私も脳卒中診療で、両科の橋渡しのようなことをさせてもらっています。

今では当たり前になってきていますが、塩分を多く摂る人ほど脳卒中になりやすく、これはやはり血圧が上がるからだと思います。世界的には1日6gぐらいにしましょうと言われていますが、今の日本人は普通は12gぐらい摂っているようです。国循では「かるしおプロジェクト」という取り組みを行っていて、減塩の新しい考え方を一般に広めようとしています。国循の審査を通った食品を、かるしお認定したり、「S-1g大会(エス・ワン・グランプリ)」と称してレシピを募集したりしています。『かるしおレシピ』という本も出しています。

4.もしも脳梗塞になってしまったら

それでも脳卒中になったらどうしたらいいかというと、まずはすぐに病院に行きましょう。麻痺があるのに、一晩様子を見て病院に来たという人がいますが、どうしてすぐに来てくれないのかと思います。麻痺が出ても自分は大丈夫と、認めたくない心理が働く認知バイアスというものがあり、これは仕方ないところはあるのですが、今日は、脳卒中っぽい症状というのをきちんと知っていただいて、少しでも病院に行こうと思ってもらいたいと思います。

脳梗塞にはいろいろな症状がありますが、体の半分に麻痺の症状が出ます。顔が左右非対称になります。また両腕を同じように動かせなくなります。そして、言葉が不明瞭、もしくは理解不可能な発言をします。『「顔・腕・言葉」ですぐに受診を』という標語もつくっています。この症状があると脳卒中の可能性が高いので迷わずに病院に行きましょう。急性期の治療が大事です。今は、詰まった血栓を溶かす治療(血栓溶解療法)や、詰まった血栓を取り除く治療(機械的血栓回収術)がとても発展しています。その処置をすれば後遺症を減らせます。

脳梗塞が起きて4時間半以内にt-PAによる血栓溶解療法を行えば、詰まっていた血の塊が溶けてまた流れ出し助かります。これは4時間半までしか使えません。福岡市では「急がないかん、脳卒中なら救急たい!」という標語をつくって啓蒙・啓発しています。私が国循でレジデントをしていた2005年に、日本で血栓溶解療法ができるようになりました。このころはまだ発症後3時間以内でしたが、今は4時間半以内になっています。

近年ではカテーテルの治療も行います。そこを溶かすだけではなく、カテーテルという網状の機械を血管の中に入れて血栓を絡め取る治療です。これは当院でもやっていますし全国的にも普及してきていて、確かに成績が良くなったという感覚を持っています。

次に、なってしまった後のリハビリで元の機能をできるだけ回復させることも大事です。まだメインの流れではありませんが、SYBERDYNE社のHALという装着型ロボットを着けてリハビリをする方法もあり、当院では一部そのようなものも使ってリハビリをしています。退院した後は再発予防の期間となりますが、薬はいろいろあって、心房細動から来る脳塞栓症と動脈硬化から来る脳血栓とでは薬が少し違い、専門医が診断して決めます。最初は病院にかかることが大事ですし、その後は薬を飲み続けることが大事です。治療は一生続けなければなりません。やめたら再発します。

そして、脳卒中患者の約3人に1人が脳卒中後うつ病になりますが、これはまだ光が当たってない領域で、われわれ専門医が頑張らないといけない部分だと思っています。また、失語という言葉の症状が残る場合もあり、本人も家族もストレスを感じることになります。後は本人の性格にもよりますが、場合によっては引きこもったりすることもあります。ご家族や周りの人たちは、そのような症状への理解が必要になり、それにうまく対応することが大事になってきます。引きこもってしまうと、筋力も弱りますし、それでだんだん寝たきりになったりもしますので、その辺をきちんと支援しなければなりません。

日本脳卒中協会のホームページには、「市民の皆さまへ」とか「脳卒中患者・家族の皆さまへ」というのがあり、症状の動画もあります。そして、それぞれの地域にある患者の団体の紹介もあります。オシム監督が自分の経験を語ってくれている動画もあります。

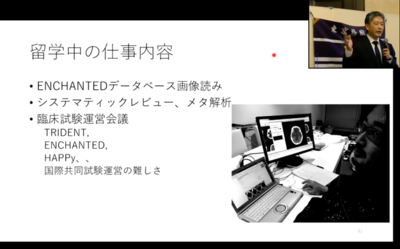

脳卒中はアジアに多いです。その脳卒中研究の論文数は、国別で見ると、日本はそれなりに書いていますが、国際共同研究については日本の関与は低いという調査があります。私は日本は脳卒中が多いのにもう少しきちんと研究したいという思いがありました。世界の疾病動向は、人種差や医療制度で変わってきますから、日本だけでの研究も大事ですが、多国が参加する研究も大事ということで、その大規模な臨床試験がしたいと思って準備を進め、2016年から2年間オーストラリアのシドニーのThe George Institute for Global Healthに留学しました。

そこは独立した研究所で、そこが競争的資金を獲得してきて臨床試験をたくさんやっていました。そして、お金がなくなったらどこかの資金を獲得してこようとか、どこかの国で法律が変わってお金が払えなくなったとか、いろいろな問題点について毎週会議をしていました。主になってやっていたのはドクターではなく、試験マネージャーという人たちでした。臨床的な試験があるのでドクターは入ってはいますが、日本とはだいぶ違っていました。日本は手弁当でドクターが頑張ってやっているようなところが多いですが、そこではコ・メディカルのスタッフが豊富で、それぞれが統計やデータマネジメントの専門家で、チームでやっているのがすごいなと思いました。私はそこで画像を読んだりデータの整理をしたりしました。そして、そこでは5年以内に試験の結果を社会に還元することをミッションとしていました。日本では基礎実験からやって、人間への試験をして、それで機械をつくってと、治験が患者さんに還元されるまで大変な時間がかかりますが、スピーディーにやろうという文化で、実践的でした。

国際的に共同試験をやろうと思うと、いろいろなハードルがあります。臨床試験は人間を使った実験ですので、しっかりした倫理観やプロトコルに基づいて計画しなければなりませんし、きちんとした試験がやれているかモニタリングし、統計解析もしっかりして、正しく結果が出ているかを見ないといけません。お金も要ります。また、国が違うと日本人にとっては英語の壁、コミュニケーションの問題があり、引っ込み思案の人が多かったりもします。そして、法制度が違うという大きな問題もあります。しかし、今、日本でも国際的な共同試験をやるプラットフォームをつくりたいと、国循が中心になって「脳卒中データバンク」というレジストリの運営や臨床試験をやっています。私が今一番関わっているのはFASTESTという6カ国でやっている国際共同試験です。日本事務局を国循でやっていますので、外人とZoomで会議やったり、トラブルに対応したり大変ですが勉強にはなっています。

以上です。ありがとうございました。(拍手)

〇宮副 45年卒の旧姓宮副和子と申します。顔・腕・言葉の症状が出たら危ないということでしたが、もう一度詳しくお話しください。

〇吉村 脳卒中の症状はいろいろあるのですが、まず突然起こるというのが一つのポイントです。そして、体の半分に出ることが多いです。例えば右の顔だけがゆがんでいたり、手足がだらんとなって力が入らなくなったら分かりやすいのですが、分かりにくいときは、両手を上げて目をつぶると片方だけ少し手が下がってくる場合や、急に片足を引きずっているとか、歩くと右に寄るとか左に寄るとかの症状もあると脳卒中っぽいです。言葉については、ろれつが回らないとか、いつもと少ししゃべり方が違うということです。家族が見て、明らかにおかしいと思えばそれはおかしいです。もう一つ、失語というので、言っていることが理解できないという症状です。言葉は出るのだけれどもその言葉が変というのもあります。何を言っているのかが分からない言葉をぺらぺら続けて言うのも脳卒中っぽい症状です。この辺が代表的です。「顔・腕・言葉ですぐ受診」と覚えてください。

〇竹野 平成9年卒の竹野です。私はメーカーで眼科機器を開発しています。私は医師ではありませんが、眼科などと共同して、脳疾患やその早期発見とかについて検討されたことはありますか。

〇吉村 早期発見に限ると難しいところはありますが、血管の病気ですから、他の科の先生方と一緒に研究することはあります。今日は、ブレインハートチームという、心臓の先生との共同の臨床の話をしました。そして、今おっしゃったように眼科の先生とのコラボというのはあり得ます。当院には眼科の先生がいませんので一緒にはやれないのですが、大学の時は、眼底の血管の具合を見て動脈硬化の具合を見ることは大事な検査としてやっていました。

目の血管を詰まらせる方はいらっしゃいます。近年、網膜の血管の蛍光眼底造影との検査もやられるようになっていますが、その時に一時的な虚血の具合とかがあるのではないかと思っていますが、今は一緒に研究するところがありません。おっしゃるようにとても興味深い大事なテーマだと思います。

〇山中 平成15年卒の山中です。私は商社でアジア・太平洋の病院に投資をしたり、海外の技術を日本に持ってきたり、またその逆もやっています。脳卒中の分野で、日本のほうが優れている点、またその逆のことがありますか。

〇吉村 海外もいろいろな国があります。アジアにはまだ平均的な医療が提供できていない国が一部にあります。予防の薬でも、高い薬でしたら国として採用していないところもあります。それから、CTやMRIのような機械がほとんどない国もあり、その国の制度やお国柄に応じた医療の資源の最適化が大事だと思います。

オーストラリアはアジアの盟主を自任しています。オセアニアやポリネシアの国を含めた中での治療を考えていて、安くて手っ取り早い治療の研究もやっています。血圧を下げることが脳出血の予防には大事というのは分かっているのですが、なかなかそれがうまくできない国があります。George Instituteでは3種類の薬をカプセルに入れてそれを飲んでもらうというトライデントという研究をやっていました。そのような視点も大事だと思うのです。均てん化というか、標準的で最低限な対応をうまくやる工夫も大事だと思います。

他の国のほうが優れていると思うのは、中国のIT、AIはすごいです。画像の技術などは、日本がもらってくるというか、負けないようにやりたいと思っています。

今、日本は、超高齢化問題について、IT技術などで社会の構造を効率化して医療を提供できるようなノウハウを、本気で頑張って考えています。今は少し大変ですが、そのノウハウは、他国に輸出できるものだと思っていますし、それを頑張ってやるのが日本の使命だと思っています。

〇馬淵 平成9年卒の馬淵です。脳と心臓は密接に関わっていますというお話がありましたが、私の息子がWPW症候群だと診察されています。小さいうちは構わないけれども、大きくなると何か出るかもしれませんということでした。今から何かやっておくことがあれば教えてください。

〇吉村 難しいです。WPWは素因として不整脈があるというご病態ですが、ご質問について、私は専門ではありませんので分かりません。

ただ、まずは病院にきちんと定期的にかかっていただくということだと思います。主治医の先生を信頼して診ていただくことが大事だと思います。

〇伊藤 今日は脳卒中のお話と、併せて二天一流の武道の話もしていただきました。私自身は、今のところは脳卒中の症状は出ていませんが、当てはまる要因がたくさんありましたので、年齢的にもそろそろ出てくるのではないかと思いながらお話をお聞きしていました。二木会の幹事の皆さんにとっては、ご両親たちがその年齢に近いのではないかと思います。

近年の脳卒中の治療は進んできていて、早期の治療によって重症化せずに済む、あるいは回復に向かっていくということでした。吉村さんたちの研究が今後さらに進んでいかれることを心から期待しています。当てはまる要因については、私も気を付けながら暮らしていこうと思いました。

今日はありがとうございました。(拍手)

(終了)