|

=修猷のいま=

|

|

|

「えっ?ホントに彼らも修猷の卒業生?」6月の東京修猷会総会で、幹事学年(昭和57年卒)として若い卒業生達に出会った時の率直な印象だ。外見はスマートでどこから見ても今どきの若者。平成生まれの卒業生たちが社会に飛び立とうとする今、私達の思い出の中の修猷と現在の姿のギャップを埋めるべく、「修猷のいま」を知ろう。 |

|

| 全校生徒の半数近くが女子 |

中庭の芝生広場で生徒会選挙の立会演説会 |

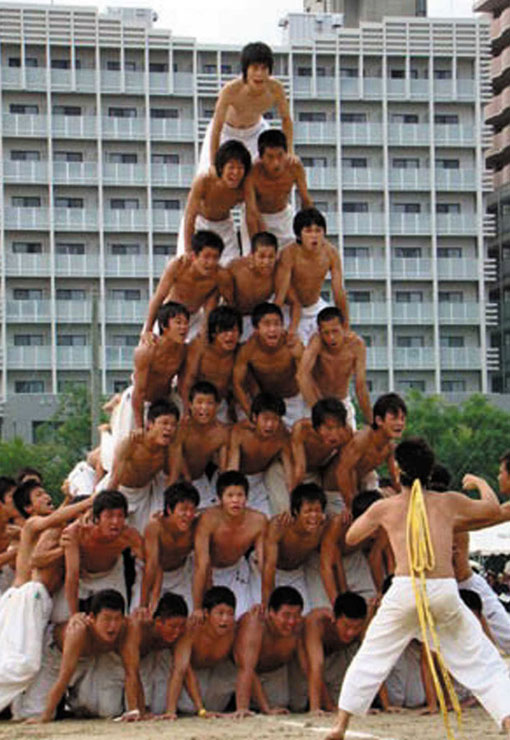

| 現在、修猷館の全生徒数は1192名で全学年10クラス編成。そのうち557名を女子が占めるまでになった。昭和24年に初めて女子が入学して以来、昭和50年代半ばまでは、共学と言えど女子の数がとても少なく、食堂では女子は寄り集まって座っていたものである。現在は、運動会の競技に女子の綱引きもあり、また今年度前半の生徒会の三役は、たまたま全員女子だったそうである。あの、男クラと呼ばれた、男子だけの少々むさ苦しい(?)教室がいくつも存在した時代からすると、隔世の感がある。 | |

|

時代に即した人材教育カリキュラム

|

|

| 修猷館は、伝統校として長い間培われてきた人材育成の一方で、時代の要請に適った教育カリキュラムや進路指導について、意欲的な改革を行ってきている。ここ数年実施されている人材教育カリキュラムの一部を紹介する。 | |

|

*クラス編成 理系文系のクラス分けは2年生から。各々、最難関国立大を目指す英数クラスが1クラスずつある(原則希望者)。医学部志望者向け医進クラスもあり。 尚、今年度から2期制を採用。 |

*出前授業 大学・医療・マスコミ・民間企業など、様々な分野で活躍する方を講師に招き、授業では学べない内容の講義を受ける。平成14年度以来、参加講師は140名以上に上る。毎年講義を担当された講師の方達からは「最近の修猷生は大人しい」との声も…。今年は34講座から選択。 |

|

*「課題研究」 例えば「タンパク質の分離と分子量精密測定」「裁判員制度について」「壊れ方から学ぶ建物—風圧力を測る」等、数十種類のテーマから生徒達が関心のあるものを選択し、研究発表する。修猷館の先生の他、九州大学の教員、出前授業の講師等が顧問として指導する。意欲と思考力の両方を試されるハイレベルなカリキュラムだ。 |

*進路別研究会 平成12年より実施。各界で活躍する卒業生が講義を行い、全校生徒が希望の講座を聴講。今年は昭和54年卒39名が、各々の人生経験、キャリアについて熱く語った。講義を担当した先輩諸氏にとっても、現役生と触れ合うことは、とても新鮮で有意義な体験だったようである。 |

| このように、現在の修猷生は、自分の進路を見極めるために、専門家や先輩社会人との交流の機会をより多く与えられている。将来の自己実現や社会的貢献に必要な能力を高めていけるように、修猷館の豊富な人的ネットワークをフルに活用したカリキュラムを享受していると言えるだろう。 | |